《平成28年11月10日桜友第497号より引用》

税務相談室№325 ちょっと一言

(相続税) 相談部専門委員 糸山 徹 担当

期限後申告における「小規模宅地等の特例」の取扱いについて

最近、期限後申告書を提出するに際しての小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(措法69条の4)(以下「小規模宅地等の特例」といいます。)の適用可否を尋ねられることが再三ありましたので、次の通りまとめてみました。

1 小規模宅地等の特例を受ける場合の手続き

小規模宅地等の特例は、相続税の申告書(期限後申告書及び修正申告書を含みます。)に、この特例を受けようとする旨を記載し、①小規模宅地等についての課税価格の計算明細書(「続」及び「別表」を含みます。)、②財務省令に定める小規模宅地等に該当することを証する各書類及び財産の取得状況を証する書類並びに③未分割の場合には「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して、その申告書を提出する場合に限り適用されます(措法69の4⑥、措規23の2⑧)。

2 小規模宅地等の特例の対象となる財産

小規模宅地等の特例の対象となる財産は、原則として法定申告期限までに分割された財産に限定されており、未分割財産はその対象から除かれています。

しかしながら、相続財産の分割にあっては、特に争い等がない場合であっても分割に相当の期間を要することが見受けられることから、法定申告期限から3年以内に分割された財産については、その適用を認めています(上記「1③」の書類の提出が必要です。)。

なお、法定申告期限から3年を経過する日においても、相続に関する訴え等により分割がされていないことにやむを得ない事情がある場合には、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を、法定申告期限後3年を経過する日の翌日から2月を経過する日までに所轄税務署長に提出して承認を受ける必要があります(措法69の4④、措令40の2⑯)。

3 小規模宅地等の特例に係る宥恕規定

この特例について、税務署長は、相続税の申告書の提出がなかった場合又は上記「1」の記載若しくは上記「1①から③」の書類の添付がない申告書の提出があった場合でも、やむを得ない事情があると認められるときは、後日、上記「1」の記載のある申告書及び上記「1①から③」の書類の提出があった場合には、この特例の適用を認めることができます(措法69の4⑦)。

4 結論として

以上のとおり、小規模宅地等の特例は、期限後申告書及び修正申告書においての適用を認めていますが、最終的な適用の可否は、税務署長が申告書の提出がなかったことあるいは所定の書類の提出がなかったことについて、「やむを得ない事情」を認めるか否かによっています。

しかしながら、実務においては、脱税や租税回避等の特殊な状況がない限りは、期限後申告においても、小規模宅地等の特例の適用を認めているようです(申告に関する手続き等について、納税者と国税の間に争いがある場合には、「やむを得ない事情」は国税通則法第11条、46条等に基づいて厳密に判定されるものと思われます。)。

ただし、この宥恕規定の対象には、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」の提出の有無が含まれていませんので、税務署長は、この承認申請書が法定申告期限後3年を経過する日の翌日から2月を経過する日までに提出されていなければ、宥恕規定を適用することができないことになります。

そうすると、通常、無申告の状態にある者が、この承認申請書を提出することはないと思われますので、期限後申告書において小規模宅地等の特例の適用が認められるのは、法定申告期限後3年を経過する日までに所定の書類が添付されて提出された場合に限定されることになると考えます。

《参考法令》

租税特別措置法

(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)

第六十九条の四 個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族(第三項において「被相続人等」という。)の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。同項において同じ。)の用又は居住の用(居住の用に供することができない事由として政令で定める事由により相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(政令で定める用途に供されている場合を除く。)における当該事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用を含む。同項第二号において同じ。)に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。同項及び次条第五項において同じ。)で財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるもの(特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等に限る。以下この条において「特例対象宅地等」という。)がある場合には、当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの(以下この項及び次項において「選択特例対象宅地等」という。)については、限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等(以下この項において「小規模宅地等」という。)に限り、相続税法第十一条の二 に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該小規模宅地等の価額に次の各号に掲げる小規模宅地等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。

一 特定事業用宅地等である小規模宅地等、特定居住用宅地等である小規模宅地等及び特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等 百分の二十

二 貸付事業用宅地等である小規模宅地等 百分の五十

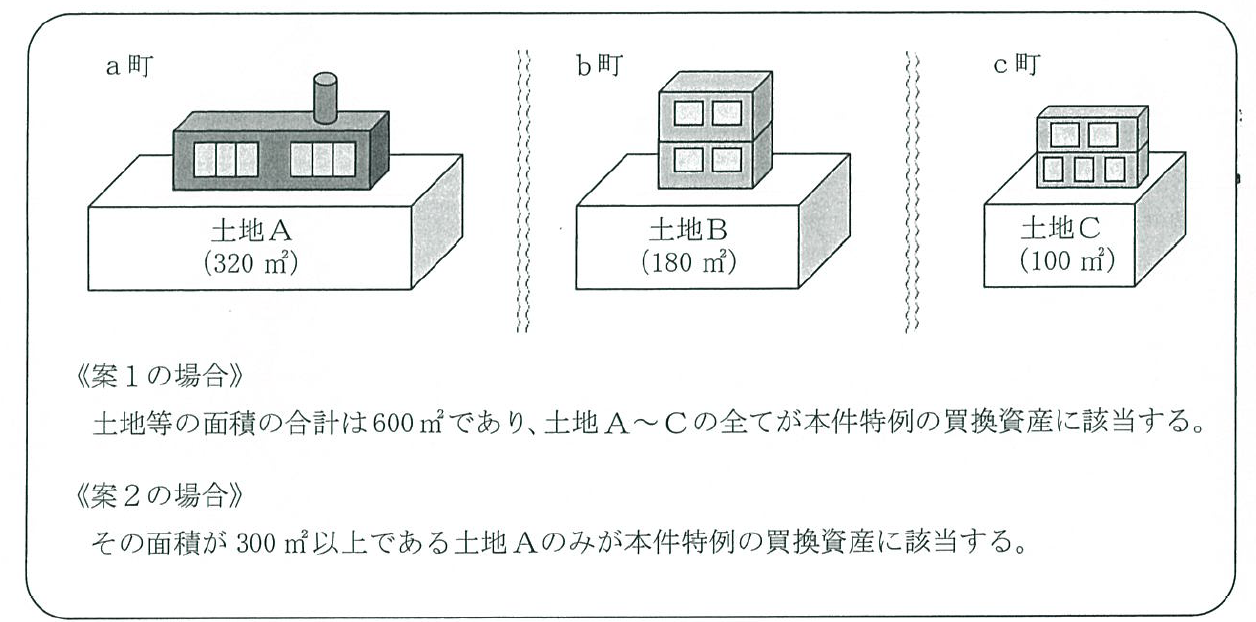

2 前項に規定する限度面積要件は、当該相続又は遺贈により特例対象宅地等を取得した者に係る次の各号に掲げる選択特例対象宅地等の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。

一 特定事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等(第三号イにおいて「特定事業用等宅地等」という。)である選択特例対象宅地等 当該選択特例対象宅地等の面積の合計が四百平方メートル以下であること。

二 特定居住用宅地等である選択特例対象宅地等 当該選択特例対象宅地等の面積の合計が三百三十平方メートル以下であること。

三 貸付事業用宅地等である選択特例対象宅地等 次のイ、ロ及びハの規定により計算した面積の合計が二百平方メートル以下であること。

イ 特定事業用等宅地等である選択特例対象宅地等がある場合の当該選択特例対象宅地等の面積を合計した面積に四百分の二百を乗じて得た面積

ロ 特定居住用宅地等である選択特例対象宅地等がある場合の当該選択特例対象宅地等の面積を合計した面積に三百三十分の二百を乗じて得た面積

ハ 貸付事業用宅地等である選択特例対象宅地等の面積を合計した面積

3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 特定事業用宅地等 被相続人等の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第三号において同じ。)の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該親族から相続又は遺贈により当該宅地等を取得した当該親族の相続人を含む。イ及び第四号(ロを除く。)において同じ。)が相続又は遺贈により取得したもの(政令で定める部分に限る。)をいう。

イ 当該親族が、相続開始時から相続税法第二十七条 、第二十九条又は第三十一条第二項の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までの間に当該宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該事業を営んでいること。

ロ 当該被相続人の親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、相続開始時から申告期限(当該親族が申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日。第四号イを除き、以下この項において同じ。)まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の事業の用に供していること。

二 特定居住用宅地等 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(当該宅地等が二以上ある場合には、政令で定める宅地等に限る。)で、当該被相続人の配偶者又は次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該被相続人の配偶者を除く。以下この号において同じ。)が相続又は遺贈により取得したもの(政令で定める部分に限る。)をいう。

イ 当該親族が相続開始の直前において当該宅地等の上に存する当該被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物(当該被相続人、当該被相続人の配偶者又は当該親族の居住の用に供されていた部分として政令で定める部分に限る。)に居住していた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該建物に居住していること。

ロ 当該親族(当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者に限る。)が相続開始前三年以内に相続税法 の施行地内にあるその者又はその者の配偶者の所有する家屋(当該相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)に居住したことがない者(財務省令で定める者を除く。)であり、かつ、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有していること(当該被相続人の配偶者又は相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族で政令で定める者がいない場合に限る。)。

ハ 当該親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の居住の用に供していること。

三 特定同族会社事業用宅地等 相続開始の直前に被相続人及び当該被相続人の親族その他当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者が有する株式の総数又は出資の総額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資の総額の十分の五を超える法人の事業の用に供されていた宅地等で、当該宅地等を相続又は遺贈により取得した当該被相続人の親族(財務省令で定める者に限る。)が相続開始時から申告期限まで引き続き有し、かつ、申告期限まで引き続き当該法人の事業の用に供されているもの(政令で定める部分に限る。)をいう。

四 貸付事業用宅地等 被相続人等の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものに限る。以下この号において「貸付事業」という。)の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したもの(特定同族会社事業用宅地等を除き、政令で定める部分に限る。)をいう。

イ 当該親族が、相続開始時から申告期限までの間に当該宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該貸付事業の用に供していること。

ロ 当該被相続人の親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の貸付事業の用に供していること。

4 第一項の規定は、同項の相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条 の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までに共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない特例対象宅地等については、適用しない。ただし、その分割されていない特例対象宅地等が申告期限から三年以内(当該期間が経過するまでの間に当該特例対象宅地等が分割されなかつたことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象宅地等の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から四月以内)に分割された場合(当該相続又は遺贈により財産を取得した者が次条第一項の規定の適用を受けている場合を除く。)には、その分割された当該特例対象宅地等については、この限りでない。

5 相続税法第三十二条第一項 の規定は、前項ただし書の場合その他既に分割された当該特例対象宅地等について第一項の規定の適用を受けていなかつた場合として政令で定める場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条 又は第二十九条 の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。次項において「相続税の申告書」という。)に第一項 の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項 の規定による計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

7 税務署長は、相続税の申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない相続税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

8 第一項に規定する小規模宅地等について、同項の規定の適用を受ける場合における相続税法第四十八条の二第六項 において準用する同法第四十一条第二項 の規定の適用については、同項 中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十九条の四第一項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)の規定の適用を受けた同項に規定する小規模宅地等を除く」とする。

9 第四項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

租税特別措置法施行規則

第二十三条の二

8 法第六十九条の四第六項 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

一 法第六十九条の四第一項第一号 に規定する特定事業用宅地等である小規模宅地等について同項 の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類

イ 法第六十九条の四第一項 に規定する小規模宅地等に係る同項 の規定による相 続税法第十一条の二 に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額の計算に関する 明細書

ロ 施行令第四十条の二第五項 各号に掲げる書類(同項 ただし書の場合に該当するときは、同項第一号 及び第二号 に掲げる書類)

ハ 遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類

二 法第六十九条の四第一項第一号 に規定する特定居住用宅地等である小規模宅地等(以下この号及び次号において「特定居住用宅地等である小規模宅地等」という。)について同項 の規定の適用を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる書類(当該被相続人の配偶者が同項 の規定の適用を受けようとするときはイに掲げる書類とし、同条第三項第二号 イ又はハに掲げる要件を満たす同号 に規定する被相続人の親族(以下この号及び次号において「親族」という。)が同条第一項 の規定の適用を受けようとするときはイ及びロに掲げる書類とし、同条第三項第二号 ロに掲げる要件を満たす親族が同条第一項 の規定の適用を受けようとするときはイ、ハ及びニに掲げる書類とする。)

イ 前号イからハまでに掲げる書類

ロ 当該親族が個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項 に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)を有しない場合にあつては、当該親族が当該特定居住用宅地等である小規模宅地等を自己の居住の用に供していることを明らかにする書類

ハ 法第六十九条の四第三項第二号 ロに規定する親族が個人番号を有しない場合にあつては、相続の開始の日の三年前の日から当該相続の開始の日までの間における当該親族の住所又は居所を明らかにする書類

ニ 相続の開始の日の三年前の日から当該相続の開始の直前までの間にハの親族が居住の用に供していた家屋が法第六十九条の四第三項第二号 ロに規定する家屋以外の家屋である旨を証する書類

三 特定居住用宅地等である小規模宅地等(施行令第四十条の二第二項 各号に掲げる事由により相続の開始の直前において当該相続に係る被相続人の居住の用に供されていなかつた場合における当該事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)に限る。)について法第六十九条の四第一項 の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類

イ 前号イからニまでに掲げる書類(当該被相続人の配偶者が法第六十九条の四第一項 の規定の適用を受けようとするときは前号イに掲げる書類とし、同条第三項第二号 イ又はハに掲げる要件を満たす親族が同条第一項 の規定の適用を受けようとするときは前号イ及びロに掲げる書類とし、同条第三項第二号 ロに掲げる要件を満たす親族が同条第一項 の規定の適用を受けようとするときは前号イ、ハ及びニに掲げる書類とする。)

ロ 当該相続の開始の日以後に作成された当該被相続人の戸籍の附票の写し

ハ 介護保険の被保険者証の写し又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第八項 に規定する障害福祉サービス受給者証の写しその他の書類で、当該被相続人が当該相続の開始の直前において介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項 に規定する要介護認定若しくは同条第二項 に規定する要支援認定を受けていたこと若しくは介護保険法施行規則第百四十条の六十二の四第二号 に該当していたこと又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十一条第一項 に規定する障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにするもの

ニ 当該被相続人が当該相続の開始の直前において入居又は入所していた施行令第四十条の二第二項第一号 イからハまでに掲げる住居若しくは施設又は同項第二号 の施設若しくは住居の名称及び所在地並びにこれらの住居又は施設がこれらの規定のいずれの住居又は施設に該当するかを明らかにする書類

四 法第六十九条の四第一項第一号 に規定する特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等について同項 の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類

イ 第一号 イからハまでに掲げる書類

ロ 法第六十九条の四第三項第三号 に規定する法人の定款(相続の開始の時に効力を有するものに限る。)の写し

ハ 相続の開始の直前において、ロに規定する法人の発行済株式の総数又は出資の総額並びに法第六十九条の四第三項第三号 の被相続人及び当該被相続人の親族その他当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者が有する当該法人の株式の総数又は出資の総額を記した書類(当該法人が証明したものに限る。)

五 法第六十九条の四第一項第二号 に規定する貸付事業用宅地等である小規模宅地等について同項 の規定の適用を受けようとする場合 第一号 イからハまでに掲げる書類

六 法第六十九条の四第四項 に規定する申告期限(次号において「申告期限」という。)までに同条第一項 に規定する特例対象宅地等(次号において「特例対象宅地等」という。)の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない当該特例対象宅地等について当該申告期限後に当該特例対象宅地等の全部又は一部が分割されることにより同項 の規定の適用を受けようとする場合 その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を明らかにした書類

七 申告期限までに施行令第四十条の二第五項 に規定する特例対象山林の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつて分割されなかつたことにより法第六十九条の四第一項 の選択がされず同項 の規定の適用を受けなかつた場合で当該申告期限後に当該特例対象山林の全部又は一部が分割されることにより当該申告期限において既に分割された特例対象宅地等について同項 の規定の適用を受けようとするとき その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を明らかにした書類

租税特別措置法施行令

第四十条の二

16 相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第四条の二第一項の規定は、法第六十九条の四第四項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合及び同項ただし書に規定する分割ができることとなつた日として政令で定める日について準用し、相続税法施行令第四条の二第二項から第四項までの規定は、法第六十九条の四第四項ただし書に規定する政令で定めるところによる納税地の所轄税務署長の承認について準用する。この場合において、相続税法施行令第四条の二第一項第一号中「法第十九条の二第二項」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十九条の四第四項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。