《前提条件》

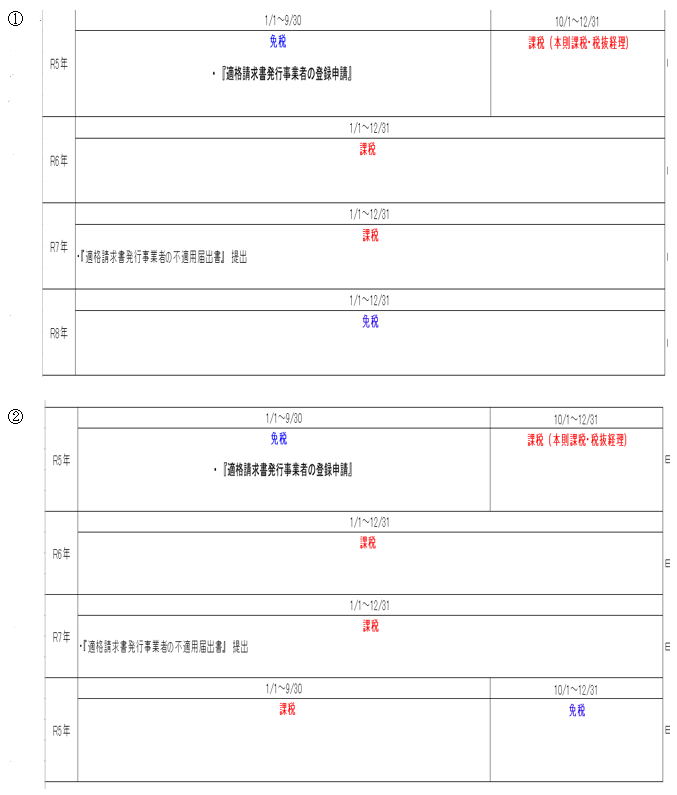

・令和5年10月1日の属する課税期間から適格請求書発行事業者登録を受け消費税の課税事業者となる。

・令和5年10月中に太陽光発電投資2,000万円を行う。

《質問》

前提条件の場合は、高額特定資産を購入しているため消費税の課税事業者として3年間の縛りがあるかと存じますが、その場合の課税事業者から免税事業者に戻るタイミングは①ではなく②という認識でよろしいでしょうか?

「さくら税研フォーラム」は会員制の税務・会計情報サービスです。法人課税・個人課税・資産課税・消費税等税務全般に渡るポイント、毎年の税制改正の動向など、最新の税務情報を詳しく解説しています。

《前提条件》

・令和5年10月1日の属する課税期間から適格請求書発行事業者登録を受け消費税の課税事業者となる。

・令和5年10月中に太陽光発電投資2,000万円を行う。

《質問》

前提条件の場合は、高額特定資産を購入しているため消費税の課税事業者として3年間の縛りがあるかと存じますが、その場合の課税事業者から免税事業者に戻るタイミングは①ではなく②という認識でよろしいでしょうか?

今回は、過少申告加算税賦課における「更正の予知」について解説いたします。

今回は、過少申告加算税賦課における「正当な理由」について解説いたします。

《質問》

税務調査において、調査官から非違を指摘され、修正申告を提出すると、必ずや過少申告加算税がセットとなって追徴されることとなります。

今まで、疑問を抱かずにいましたが、事案や事由によっては賦課されない場合があると聞きました。

それは、その経理処理をしたことについて「正当な理由」がある場合や、「更正の予知」をせずに自主的に修正申告をした場合などが該当するとのことですが、身近な場面でのこのようなケースについて、教えてください。

《質問》

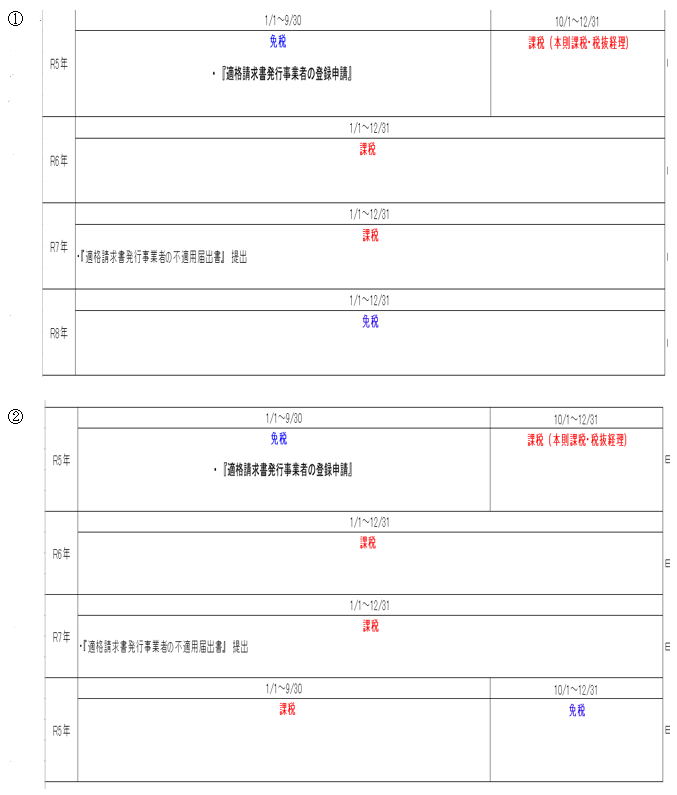

A法人が自己信託を行い、信託受益権を収益受益権と元本受益権に分割し、収益受益権 をB法人へ、元本受益権をC法人へ売却する場合の課税関係についての質問です。

収益受益権および元本受益権を売却した際、信託が中途で解約された際、信託が終了し た際の課税関係は、それぞれどのようになるでしょうか。

《事実関係》

信託財産は賃貸用建物で、信託受益権の適正な時価は6億円です。

信託受益権の譲渡時に財産評価基本通達で計算した場合の時価は、それぞれ収益受益権 が6億円、元本受益権が0円です。また、信託期間満了時の評価額は、それぞれ収益 受益権が0円、元本受益権が5億円となる見込です。

信託期間満了時の残余財産の帰属者はC法人です。

なお、全ての法人にグループ法人税制の対象となる資本関係はありません。

《当方の見解》

収益受益権の売却時は、収益受益権には賃料収益を受領する権利が帰属するため、建物 はB法人に譲渡されたものとし、A法人ではB法人へ対する建物の売却、B法人ではA 法人からの建物の購入があったものとして処理すると考えます。

元本受益権の売却時は、財産評価基本通達上は元本受益権の評価額は0円であるため、 法人税法上の評価も0円とし、また、将来元本を受け取る権利5億円があるものの 実現しているものではないため、課税関係は発生しないと考えます。

信託契約を終了前に解約した場合、建物を所有する権利はB法人からC法人へ移転する 事になるため、B法人からC法人へ時価で寄附が行われたものとし、B法人では寄附金 の損金不算入、C法人では受贈益に対する課税が行われるものと考えます。

信託契約が終了した際は、B法人は賃料収益を受領する権利が消滅するため、収益受益 権譲渡時に計上していた建物の除却が発生し、C法人は建物を所有する権利が発生する ため、5億円の建物の取得と受贈益が発生すると考えます。

① 収益受益権の譲渡時は、収益受益権を取得したB法人が建物を取得したものとする処理でよろしいでしょうか。

② 元本受益権の譲渡時は、将来発生することになる5億円相当の引渡請求権をB法人においては負債、C法人においては資産として認識しなくてもよろしいでしょうか。

③ 信託契約終了時のB法人の処理は、除却損ではなくC法人への寄附として処理する必要があるのでしょうか。

《問題点》

A法人から収益受益権6億円をB法人が取得した時にA法人は有償で6億円でB法人に建物を売却したことになり、簿価との差額が建物売却益となりB法人は建物6億円の取得として減価償却していく。10年間の賃料が仮に2億円と仮定しその間の減価償却費が1億円と仮定すると信託終了時のB法人の簿価は5億円となる。信託期間終了によって収益受益権は0円になるのでB法人で除却損5億円を計上すると、10年間の収入2億円に対し減価償却費1億、除却損5億円、合計6億円の損金が発生し差し引き4億円が損金過多になる。もちろんC法人は5億円の受贈益発生。

このことによりB法人からC法人への利益移転が図れる?

《質問》

法人がiDeCo+(イデコプラス)を導入します。法人が従業員からイデコの掛金を差し引き、会社負担の掛金(奨励金)を加算し、まとめてイデコ実施機関に納付するシステムです。

この会社負担の奨励金の課税関係はどのようになりますか。

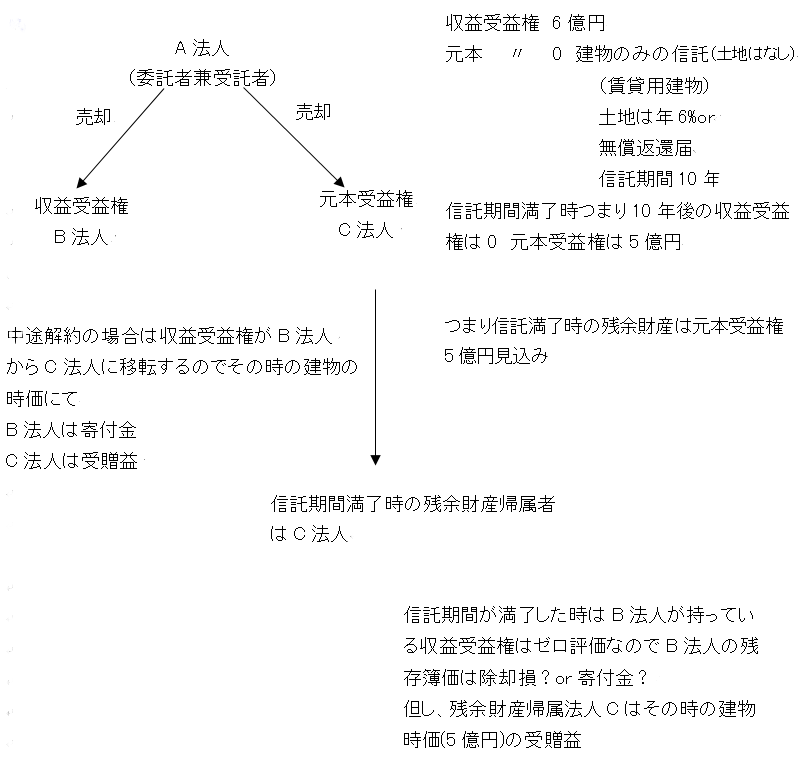

次のスケジュールで、会社分割を行う予定です。(現在③まで実行済)

H社は、賃貸用不動産を保有し、不動産賃貸業を営む法人です。

適格分割の要件を満たす形で分割型分割を行い、賃貸用不動産を、H社→E社へ、簿価で所有権を移動させたく考えております。

《前提》

① 株主構成は下記の通りです。

H社の発行済株式数 23,310株

・太郎普通株式 3,310株&A種株式1株

・次郎普通株式 14,000株

・三郎普通株式 5,999株

E社の発行済株式数 10,000株

・太郎普通株式 4,999株&A種株式1株

・次郎普通株式 5,000株

*太郎、次郎、三郎は、親族です。

*A種株式は、いずれも黄金株です。

② E社は、分割後も、賃貸用不動産を保有し、不動産賃貸業を継続する予定です。

③ H社は、主要な資産及び業務がE社へ移動しますので、分割後、休眠予定です。

④ H社で業務していた従業員(役員含む)は、全員、E社に移動します。

《その他》

① 会社分割前に、H社はDESによる増資を行い、その後、すぐ減資を行っております。

② 会社分割前に、H社、E社は、それぞれにおいて、株式分割を行い、その後、H社の株主比率=E社の株主比率になるよう、E社の株主の間で、E社株式の譲渡 or 贈与を行う予定です。

《質問》

無対価(株式を交付せず)で、会社分割を行う予定です。

上記の通りの場合、金銭等の不交付(無対価)、完全支配関係ありですので、

1)適格分割の要件を満たす、と考えてよろしいでしょうか?

2)不動産取得税の非課税要件も満たす、と考えてよろしいでしょうか?

3)株式分割により株主比率を完全に一致させなくても、完全支配関係は満たしている為、適格要件は、H社の株主比率=E社の株主比率をせずとも、既に満たしている、と考えてよろしいでしょうか?

4)上記の通りで進めていった場合、何か注意しないといけない部分などがございましたら、ご指摘お願いします。

《質問》

課税事業者でインボイス発行事業者として登録申請を済ませていた不動産賃貸業(貸駐車場)を営む個人Aが、令和5年3月30日に死亡しました。これまでのAの課税売上額は各年1,200万円程で全て簡易課税で申告をしていました。相続人は、妻B(専業主婦)、子C・D(いずれも会社員)の3人で、課税売上額は無くインボイスの登録はしていません。また、5年末までには遺産分割協議が完了しないと思われます。

被相続人Aと相続人B・C・Dそれぞれの消費税の課税関係、インボイスの効力、2割特例の適用はどのようになりますか。

また、令和5年10月1日後死亡した場合にはどのようになりますか。

《質問》

今回、会社分割で2社に分離した会社のうち分割法人株式を取得し、残余財産の分配を受取るという取り引きが予定されています。

その中で受取配当益金不算入における完全子法人株式の判定について、また前段の会社分割における適格要件についてもご教示ください。

【スキーム概要】

① 7月 3日 印刷業を営む法人を不動産部門と印刷部門に分割型分割で分離。

不動産部門 : 分割法人A社、 印刷部門 : 分割承継法人B社とする。

② 7月31日 資本関係のないC社がA社株式を個人株主より取得。

A社はC社の100%子会社となる。

③ 8月上旬 A社において、不動産の売買契約、8月下旬決済引き渡し。

④ 8月31日 上記不動産譲渡により会社の事業がなくなるため解散。

⑤ 9月30日 A社からC社に残余財産の分配。

【確認事項】

1. 上記②において株式の譲渡が予定されているため、会社分割は非適格分割という認識でよろしいでしょうか。なお分割承継法人は個人株主によって継続保有される見込みです。

2. 上記⑤で残余財産の分配が予定されていますが、残余財産の分配日の前日において100%完全支配関係がありますので、完全子法人株式として全額益金不算入の対象となると考えますが、間違いないでしょうか。

3. ちなみに本件はみなし配当に該当するので、配当等の効力が生ずる日の前日において完全支配関係があるかどうかが完全子法人株式の判定基準になるかと思いますが、そもそも8月31日に解散申告を行うため、清算事業年度(9月1日から9月30日)を通じて完全支配関係があるため、「配当等の額の計算期間の初日から計算期間の末日まで継続して完全支配関係がある」とみて完全子法人株式として判断してよろしいでしょうか。