《質問》

当社は、事業が順調に拡大したこともあり、使用人や役員に対し社宅を貸与することを計画しています。社宅を巡る課税関係一般を教えてください。

《さくら税研からのアドバイス》

【所得税関係】

Q1 使用人・役員に対し住宅を貸し付けた場合の課税上の取扱い

A 別添参考資料 「21・22」を参照してください。

Q2 賃貸料相当額・徴収賃貸料 課税関係(具体例)

A 以下の表を参照してください。

⑴ 使用人に対する住宅の貸与

| 賃貸料相当額Ⓐ | 課税を要しない額Ⓑ(Ⓐ×1/2) | 徴収額© | 課税対象額Ⓓ (Ⓐ-ⓒ) |

|

6,000 |

3,000 |

0 | 6,000 |

| 2,000 | 4,000 | ||

| 3,000 | 0(3,000) | ||

| 4,000 | 0(2,000) |

⑵ 役員に対する住宅の貸与

| 区分 | 借上料Ⓐ | 通達算定額Ⓑ | (Ⓐ×1/2)とⒷの高い方Ⓒ、但し小規模住宅はⒷ | 徴収額Ⓓ | 課税対象額Ⓔ | |

| 小規模住宅 | 自社所有 | – | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 |

| 3,000 | 3,000 | |||||

| 借上住宅 | 80,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 15,000 | |

| 20,000 | 0 | |||||

| 上記以外(豪華住宅除く) | 自社所有 | - | 15,000 | 15,000 | 0 | 15,000 |

| 7,500 | 7,500 | |||||

| 借上住宅 | 200,000 | 30,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | |

| 15,000 | 85,000 | |||||

Q3 役員に対し借上社宅(小規模宅地以外)を無償貸与し、専用部分の水道光熱費を含め会社側で負担した場合の給与課税額

A 次の合計額(①+②)を給与課税します。

① ㋐賃貸料相当額を算出

㋑(借上料-水道光熱費等個人的費用)の1/2相当額

㋐と㋑いずれか高い額

② 専用部分水道光熱費等個人的費用

Q4 マンションの借上げに伴い支払家賃の中に次のような費用が含まれていた場合の「賃貸料相当額」の計算

①エレベーター保守料

②火災報知器保守料

③共用部分水道光熱費、火災保険料

A 個人的費用を負担したものとして取り扱う必要はなく、上記費用を含め「通常の賃貸料の額」を計算してかまいません(国税庁 質疑応答 「役員に貸与したマンションの管理費」)

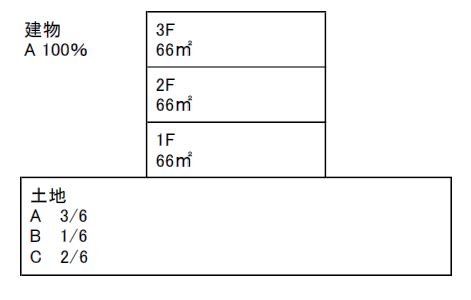

Q5 役員に対し2軒の社宅(単身赴任用+家族居住用)を貸与する場合の面積判定

A 判定の基礎となる床面積は、2軒の合計床面積で小規模か否かを判定します(所基通36-41)

Q6 使用人兼務役員に貸し付けた場合の賃貸料相当額の計算

A 法人税法でいう役員と同様に考え、役員として賃貸料相当額の計算をしなければなりません。

Q7 入居している使用人が月の中途で役員に昇格した場合

A 役員になった翌月分から役員に対しての貸付として賃貸料の計算を行います。

Q8 使用人が借り上げた家屋について支払っている家賃の1/2相当額を会社負担した場合の課税

A 賃貸料相当額の1/2相当額を徴収していれば課税をしないという取扱いは、使用者が借り上げた場合適用されるので、使用人が借り上げている場合は同取扱い適用されず、会社の家賃負担額は給与を支給したとして課税されます。

Q9 使用者が役員や使用人所有の住宅を借り上げ、同一人に貸与、会社が役員らに賃借料を支払っている場合

A 役員等と会社間との契約は、一般的な賃貸借契約とは実質的に相違し、使用人等へ支払う賃借料相当額は住宅手当を支給したものと同視でき給与を支給したとして課税となります。

Q10 無償でも課税されない社宅

A 別添参考資料 「23」参照してください。

Q11 「固定資産税課税標準額」は課税台帳登載額と現実に賦課された課税標準額いずれなのか。

A 「課税標準額は、1月1日における固定資産税台帳に登録されているものをいう」とされています(所基通36-40逐条解説)。

しかし、固定資産税の課税標準は、住宅用地に対する課税標準の特例適用により、課税標準となるべき価格が評価額の1/3(小規模住宅用地については、1/6)となります。このような場合、特例適用後で賃貸料相当額の算出をして差支えないと考えます。

「これは、固定資産税の特例が適用される場合には、現に固定資産税が軽減され社宅コストが低くなること、また、社宅は使用人が自由に住む場所を選択できるものではなく、使用者としても福利厚生面から賃貸料を算出しているため、必ずしも固定資産としての価値にとらわれる必要はないと考えられるからです。」(給与・退職所得の源泉徴収事例集 岡本勝秀著 法令出版)

Q12 固定資産税の課税標準額が改定された場合の算定

A 改定後の課税標準額に係る固定資産税第1期納期限翌月から改定後の課税標準額を基礎に賃貸料を算定し直しします(所基通36-42⑵)。

ただし、改定された課税標準額が、現に賃貸料の課税標準額の20%以内の増減に収まっているときには強いて賃貸料の訂正は要しません(所基通36-46)。

Q13 賃貸料のプール計算とは(所基通36-44)

A 役員と使用人それぞれ別にプール計算を行います。次のような場合、各人ごとの賃貸料相当額に満たない額については課税する必要はありません。

| 役員名 | 賃貸料相当額 | 賃貸料徴収額 | 課税対象額 |

| 役員A | 80,000 | 70,000 | (10,000) |

| 役員B | 40,000 | 50,000 | (0) |

| 合計 | 120,000 | 120,000 | 課税なし |

| 使用人 | 賃貸料相当額 | 賃貸料徴収額 | 課税対象額 |

| 使用人a | 20,000 | 8,000 | (12,000) |

| 使用人b | 16,000 | 8,000 | (0) |

| 使用人c | 12,000 | 8,000 | (0) |

| 合計 | 48,000 | 24,000 | 課税なし |

Q14 豪華社宅の具体的な評価方法について

《積算法》

賃貸料相当額(月額)=

(土地・建物の基礎価額 × 期待利回り + 必要経費)× 1/12

平成16年2月26日高松高裁判決(確定)では「上記評価方法が一般的に是認され合理性がある・・・」としています。

【消費税関係】

仕入税額控除について

使用料を徴収する社宅は、居住用賃貸建物に該当し、取得に係る課税仕入れの税額については、仕入税額控除の対象とはなりません。他の者から借り上げている社宅の借上料についても仕入税額控除の対象とはなりません。

従業員等から使用料を徴収せず、無償で貸しつけることが明らかな場合には居住用賃貸建物に該当しないことから、取得費は仕入税額控除の対象となります。個別対応方式による区分は原則として「課税資産とその他資産の譲渡に共通して要するもの」に該当します。

修繕費、備品購入費用は、自己所有、借上げいずれも仕入れ税額控除の対象となります。個別対応方式の区分は、使用料を徴収する場合は、「その他の資産の譲渡等に要するもの」無償貸し付けの場合は、「共通して要するもの」に該当します。

《別添参考資料》

令和3年版 図解源泉所得税 (大蔵財務協会)より